Le scoperte del nostro storico dell'alimentazione

Esistono due modi per cogliere la storicità dell’alimentazione: da un lato, la trasmissione orale del piatto; dall’altro, il ricettario. Il primo caso è tipico (anche se non esclusivo) delle comunità senza scrittura, lì dove è presente l’analfabetismo; il secondo, delle case

signorili o patrizie, dove la trasmissione è affidata alla testualità, garantendo tanto la verticalità quanto l’orizzontalità della comunicazione. La prima modalità pertiene a un universo chiuso, isolato se non addirittura etnico (penso, ad esempio, alle popolazioni slave e albanesi ancora presenti nel basso Molise). Nel senso che è la comunità in quanto tale a essere titolare della tecnica alimentare. La seconda, al contrario, è espressione di una singola famiglia, aristocratica, che definisce il proprio orizzonte attraverso le relazioni stabilite con l’esterno oppure con la lettura di vecchie e nuove prescrizioni culinarie a stampa o manoscritte. La prima tipologia è dinamica; legata alla continua reinterpretazione delle pietanze in base alla disponibilità effettiva (soprattutto economica) dei prodotti, con variazioni all’ interno della stessa comunità (che cosa si usa per l’impanatura, il pane bianco o nero [di segale. I mercuriali ottocenteschi di Vasto ne indicano la presenza]? La farina di fiore o la semola rimacinata di saragolla? Ciò vuol dire che si usa ciò di cui si dispone a una certa data, avviando in questo modo la differenziazione all’interno del gruppo sociale, con la trasmissione in verticale delle variazioni che in esso vengono affermandosi). Diversamente da questa, la seconda tipologia è statica. Non ammette variabili. Il paradigma resta sempre quello espresso dall’archetipo. E la sua storia non è legata all’esperienza delle comunità. Ma è quella del volgere dietro; del rinviare alle origini. Il suo codice consiste nell’imitazione (oserei dire neoclassica) dell’antico. Con fedelissimo attaccamento alla ricetta di cui venivano in possesso le matriarche delle famiglie borghesi ottocentesche rispondevano a questa logica.

Nel corso di due mostre sulla storia dell’alimentazione in provincia di Chieti – tenute negli anni 2007 e 2010, da me curate con Archivio di Stato e Sovrintendenza Archivistica e promosse da Slow Food e Liceo Scientifico Mattioli di Vasto – mi sono imbattuto in un quadernetto di questo tipo appartenente alla famiglia Magnarapa di Casalbordino. L’ho fotografato con altri pezzi per destinarli alla pubblicazione in un catalogo ad hoc, peraltro – in assenza di fondi – mai dato alle stampe. E proprio in ragione della rassegna sul prodotto topico avvenuta in quella cittadina mi pare importante segnalarlo, commentando una prescrizione in esso contenuta.

Innanzitutto il frontespizio. Il titolo recita: Libretto ad uso di Adelaide Santoleri di Orsogna. Certo, donna Adelaide, nata a Orsogna nel 1832, ventuno anni dopo, nel 1853, convola a giuste nozze con Giovanni Magnarapa, ricco possidente di Casalbordino. Il taccuino gastronomico della Signora reca in sé tutta la tradizione culinaria ereditata dalla madre. Trasferitasi in casa del marito, consegna alla sua nuova abitazione l’importante patrimonio alimentare accumulato in precedenza. Quasi non bastasse, nella sua definitiva dimora matriarcale annota anche le successive acquisizioni. Un unico continuum temporale si dipana nell’agenda di donna Adelaide. Essa rivela la gamma delle pietanze delle grandi occasioni servite nel desco signorile. E di là dalla semiotica delle buone maniere che dal testo traspare, ciò che conta è osservare in che modo l’antico si riverbera in quel presente. Mi limito a un unico esempio tratto da pag. 30 del Libretto:

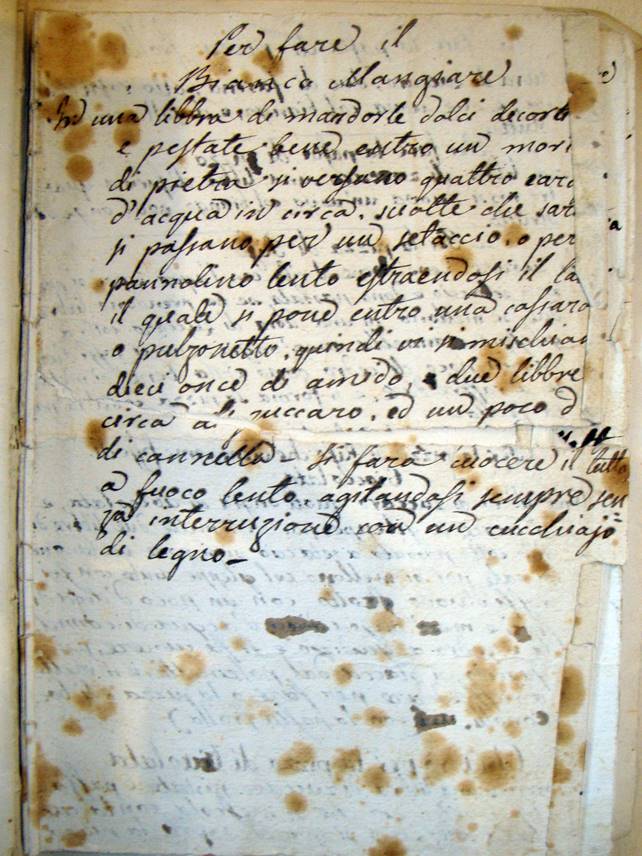

Per fare il bianco mangiare

In una libbra di mandorle dolci decorti(cate) e pestate bene entro un mor(taio) di pietra si versano quattro car(affe) d’acqua in circa. Sciolte che sar(anno), si passano per un setaccio o per (un) pannolino lento estraendosi il la(tte), il quale si pone in una cassaro(la) o pulzonetto, quindi vi si mischia(no) dieci once di amido, due libbre circa di zuccaro, ed un poco di cannella. Si farà cuocere il tutto a fuoco lento, agitandosi sempre senza interruzione con un cucchiajo di legno.

Il libretto di Santoleri: c. 30, ricetta del biancomangiare

Biancomangiare, dunque. Ma si faccia attenzione. La Santoleri adotta misure di peso e di capacità posteriori alla legge 6 aprile 1840 che ragguaglia al sistema metrico decimale l’antica metrologia del Regno delle due Sicilie. Raffronto che si afferma con lentezza e che vede la Signora legata al vecchio stile. Pienamente inscritta in un mondo ormai prossimo alla fine (con il Plebiscito del 21 ottobre 1860), la Dama, pur conoscendole, rinuncia all’uso delle seguenti equivalenze: caraffa = lt. 0,6609853 per la vendita al minuto; oncia = Kg. 0,026729916 (1 onc.= gr. 26,72); libbra = kg. 0,320759.

Ma come può essere classificata questa portata? Pellegrino Artusi – che pubblica il suo capolavoro nel 1891 (La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene) – la include nel segmento delle «Torte e dolci al cucchiaio» (ric. n. 681). Al contrario, Ippolito Cavalcanti, duca di Buonvicino, autore di Cucina Teorico-Pratica, un riferimento imprescindibile per la coquina meridionale del primo Ottocento (II ed. Napoli, tip. G. Palma, 1839), inserisce questa vivanda nel contesto delle Zuppe (la definisce come Zuppa al latte di mandorle, p. 37). Qui di seguito il testo: «Prendi un rotolo di mandorle dolci, che porrai in una casseruola con acqua sul foco e quando principia a bollire le toglierai dal foco, e le scorzerai ed a misura, che leverai la corteccia le verserai in acqua fresca; dipoi le asciugherai, e le pesterai in un mortajo di pietra, bagnandole da tanto in tanto con un pochino d’acqua fresca, onde non si convertano in oglio; e quando le avrai ben peste, in modo che sembrano una pasta, le porrai tutte in un vase con quattro caraffe d’acqua fresca, le rivolgerai benissimo, e con un panno-lino le passerai premendole, onde estraggano tutto il latte; quindi porrai in una casseruola mezza caraffa d’acqua, quattr’once di zucchero, poco sale, e cannella, una dozzina di coriandri, e due once di cedro candito, e farai tutto bollire per mezz’ora; di poi passerai questa poc’acqua, e l’unirai al latte di mandorle, che farai bollire, e restringere alquanto, ma dolcemente; ed aggiustando le fettoline di pane bruscato nella zuppiera ci verserai quel latte caldissimo; e così servirai subito la zuppa». Volendo, però, trovare un’ulteriore specificazione di biancomangiare, occorre compiere un vertiginoso balzo all’indietro di qualche secolo e incontrare il trattato di maestro Martino da Como (sec. XV) – scalco del card. Ludovico Scarampi Mezzarota, vescovo di Cava dei Tirreni – dal titolo Libro de arte coquinaria (in Arte della cucina. Libri di ricette. Testi sopra lo scalco, il trinciante e i vini dal XIV al XIX secolo, a c. di Emilio Faccioli, vol. I, Milano, il Polifilo, 1966, pp. 115-204), dove compare la seguente prescrizione ad hoc (p. 152). Aggiungo. La prima conosciuta di questo tipo: «Per fare dece menestre habi una libra de amandole ben monde et ben piste, le quali distemperate con brodo di pollo grosso, o altro bon brodo, passandole per la stamegnia le mectirai a bollire in un vaso ben netto, agiogendovi doi once di farina de riso stemperate et passata con il lacte dell’amandole; et lassarai bollire per uno spatio de una hora movendo et menando sempre con il cocchiaro, agiongendovi una meza libra et un petto di cappone ben trito et pisto, il quale sia stato cotto dal principio nel dicto lacte. Et quando tutta questa compositione serà cotta tu ve agiongerai un pocha d’acqua rosata, et facendo le menestre tu mettirai di sopra de le spetie dolci».

La categorizzazione di questa modalità del biancomangiare rinvia a quella che i francesi chiamano entremets. Che, diversamente da oggi (equivalente di dessert oppure di portata dolce che precede il dessert vero e proprio ), nel medioevo designava la portata leggera servita tra gli arrosti e il dessert. Una zuppa, insomma. A questo punto, si provino a ridurre le ricette di Cavalcanti e di maestro Martino da Como alle indicazioni proposte da donna Adelaide Santoleri. Otterremo il seguente risultato (tra parentesi quadre gli omissis):

(Cavalcanti) Prendi un rotolo di mandorle dolci, […] leverai la corteccia le verserai in acqua fresca; dipoi le asciugherai, e le pesterai in un mortajo di pietra, bagnandole da tanto in tanto con un pochino d’acqua fresca, […] e quando le avrai ben peste, […] porrai tutte in un vase con quattro caraffe d’acqua fresca, le rivolgerai benissimo, e con un panno-lino le passerai premendole, onde estraggano tutto il latte; quindi porrai in una casseruola mezza caraffa d’acqua, quattr’once di zucchero, poco sale, e cannella […] che farai bollire, e restringere alquanto, ma dolcemente;

(maestro Martino) […] habi una libra de amandole ben monde et ben piste, […], passandole per la stamegnia le mectirai a bollire in un vaso ben netto,[…] et lassarai bollire per uno spatio de una hora movendo et menando sempre con il cocchiaro […]. Et quando tutta questa compositione serà cotta tu ve agiongerai un pocha d’acqua rosata […].

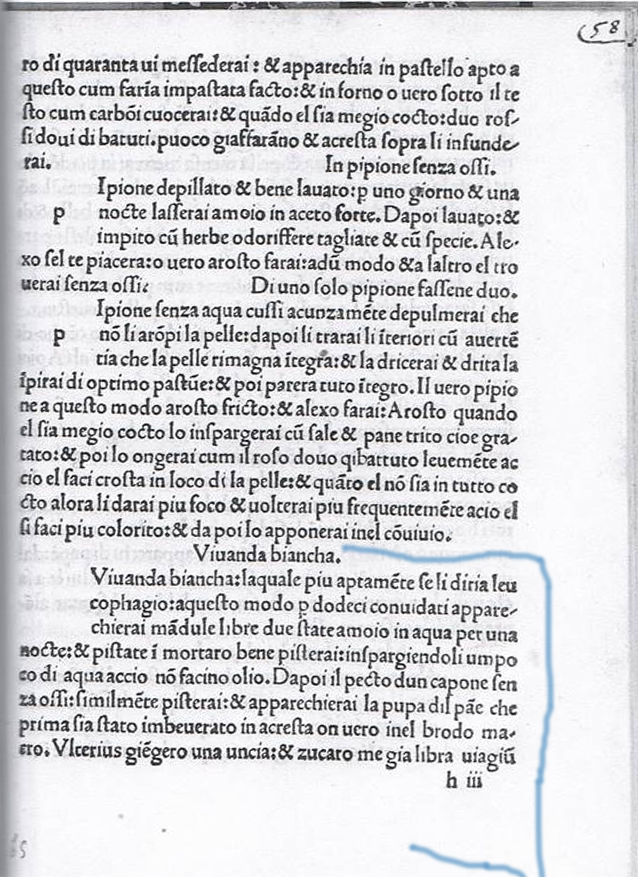

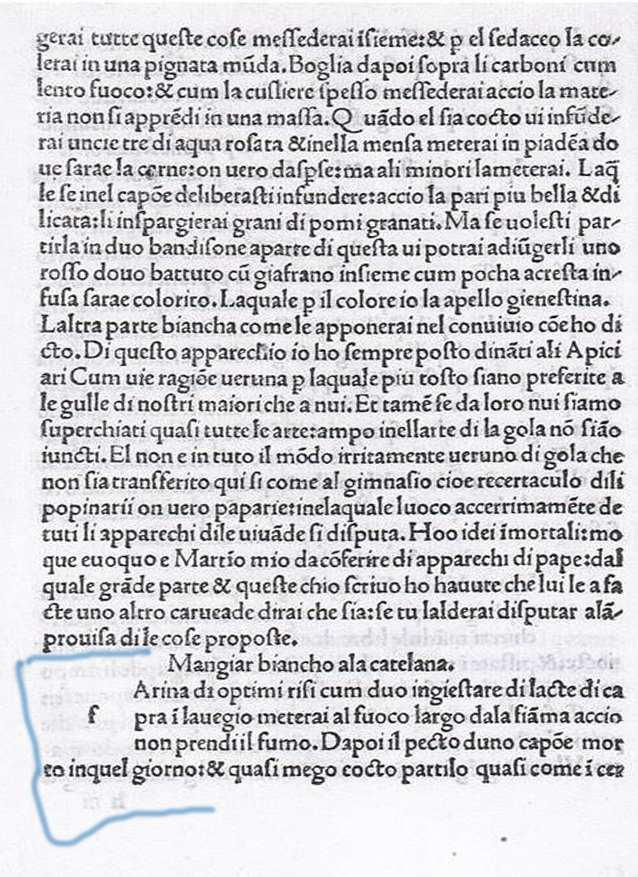

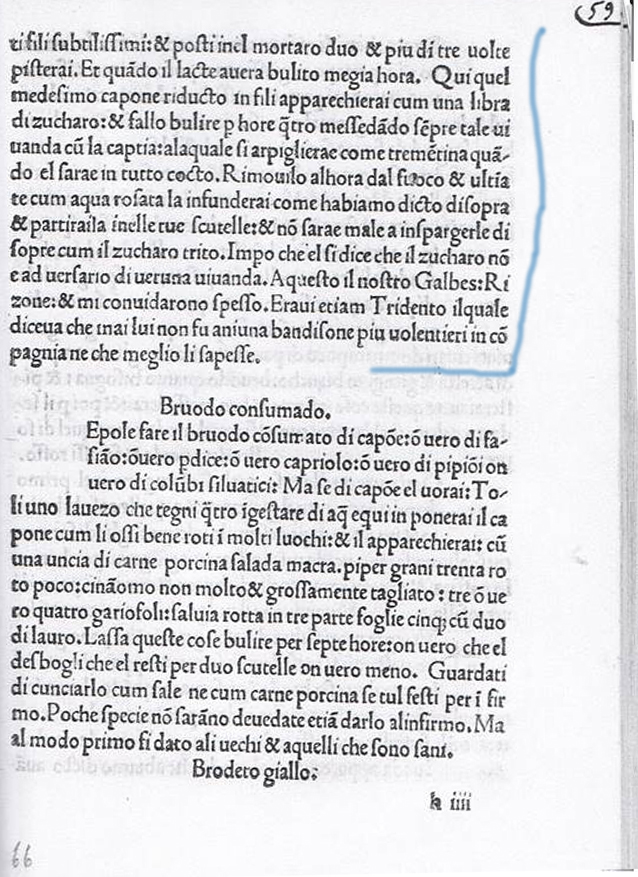

Qual è il risultato? Una sorta di salsina color bianco da versare nei brodi per entremets. La stessa preparata da donna Adelaide. Come si può notare, un’ininterrotta continuità durata secoli, che giunge fino alle soglie del contemporaneo. Tutto questo, a confermare l’immobilità scandita dai ricettari che, nel persistere, trasforma il passato in eterno presente. Provate a leggere l’incunabolo (1494) della De honesta voluptate et valetudine del Platina oppure i Banchetti di Cristoforo di Messisbugo (1549): si troveranno sempre le stesse indicazioni esibite da maestro Martino e dalla signora Santoleri. Potrà cambiare il nome: Platina, ad esempio, utilizza anche Viuanda biancha o leucophagio. Ma sempre di mangiare biancho si tratta; proprio come riconferma il Messisbugo

L’incunabolo di Platina: Venetia, Berardino Benalli, MCCCCLXXXXIIII, c. 58 a

Platina: c. 58 b

Platina: c. 58 b

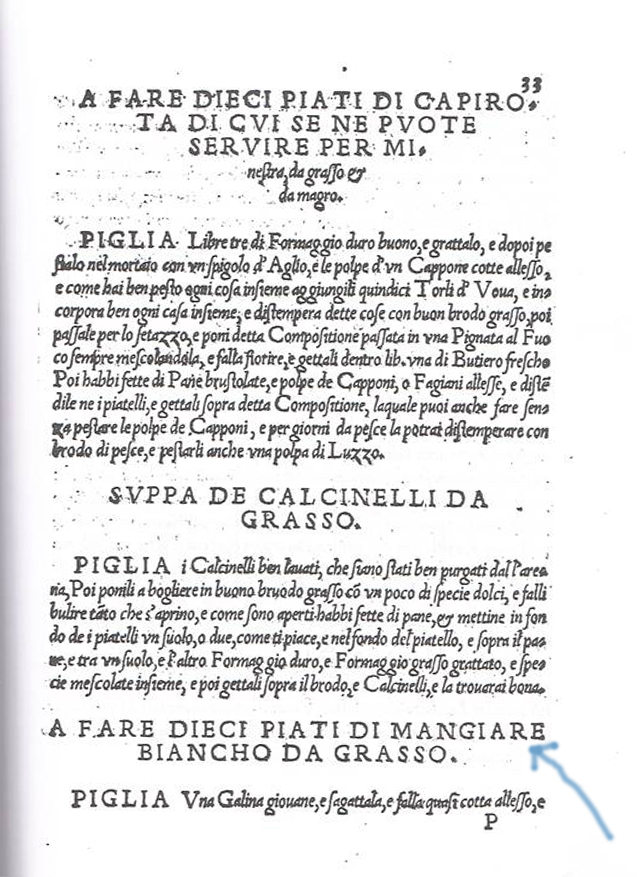

La cinquecentina di Cristoforo di Messisbugo: Ferrara, Buchlat e Hucher, MDXLIX, c. 33 a

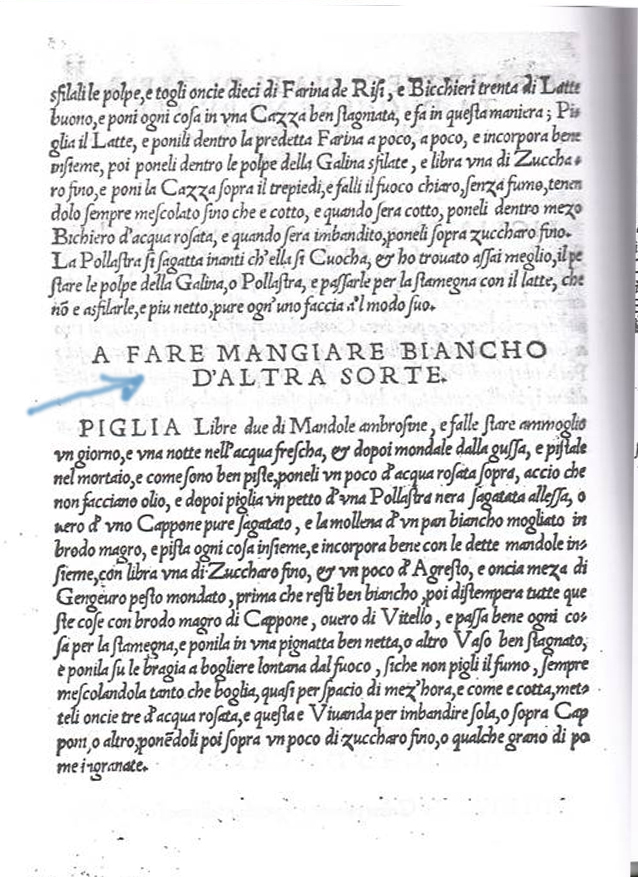

Messisbugo: c. 33 b

Dei ricettari è importante capire il luogo in cui si formano: maestro Martino a Cava dei Tirreni, nel napoletano. Tutta la successiva tradizione gastronomica si incentra su questa origine. Sicché, da tale punto di vista, diventa importante cogliere le scelte alimentari di donna Adelaide Santoleri-Magnarapa.

Ecco allora il punto: la ricetta muove all’internazionalizzazione e alla delocalizzazione dell’archetipo. La tradizione orale, alla topicizzazione.

Riuscirà il movimento del prodotto topico a chiarire fino in fondo il senso di tale differenziazione? Al momento, nessuno può dirlo.

Luigi Murolo